(إستهلال)

جبارة المجدّد والأصيل

د. علي منير حرب

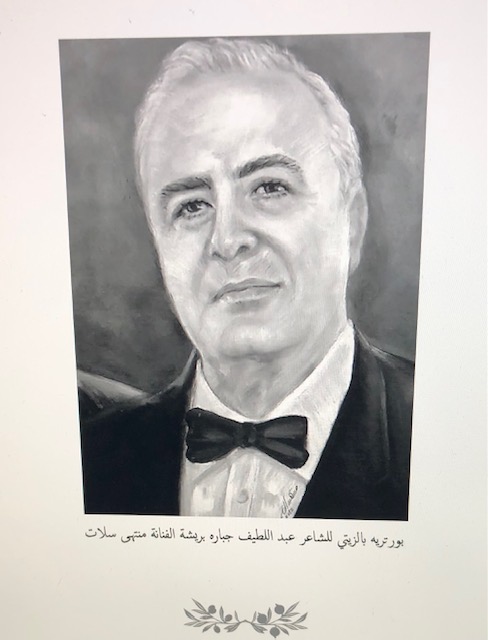

أربع مُسَلَّمات راسخة في معارفنا الفنية والشعرية والفكرية، ما زلنا نتداولها ونؤكد عليها منذ مئات السنين، حاول الكاتب ألبرت محمَّد جبارة في ديوانه الجديد “الصديق~ الوطن~ لغة الأم،” أن يجدّد فيها ويعيد رسم وجهها الآخر، ويثبت عملانيًا وفنيًا وفكريًا، أن هذه المسلمات التي رسخها النقاد في أدبياتنا، قابلة للتطوير والتغيير كما أنها خاضعة، من خلال تجدّد التجارب الإنسانية والمواقف والظروف، لتبديل أثوابها ونسف الصورة النمطية التي تتمظهر بها في مضمونها وألوانها وأشكالها المختلفة.

أولى هذه المسلمات، تلك التي تقول “إن أجمل الشعر أكذبه،” وهذا ما بدا صحيحًا وواضحًا في الكثير الكثير من تراثنا الشعري العربي الذي تراكم عبر العصور، وترك لنا آيات فنية رائعة، وبخاصة في أغراضنا الغنائية التي حملت من المعاني والصور ما لا طاقة لنا على نسيانه أو محوه من الذاكرة الأدبية.

إلا أن الكاتب جبارة في ديوانه الجديد، كما في مؤلفاته السابقة، إستطاع أن يقفز فوق هذا الواقع الفني ليؤكد في أشعاره الحبلى بالصور واللوحات والأضواء والألوان، أن “أروع الشعر أصدقه،” لا سيما وهو ينبع من نفس مؤمنة صادقة ووفية كنفس الشاعر، محمّلاً بكل المعاني الوجدانية الشفافة والرقيقة والزاهية في آن، ليعبر، بكل سلاسة ودفء وبساطة، من صفحات الديوان إلى نفس القارئ، دون أن يمرّ على حواجز اللغة وتعقيدات الصياغة وعقم الأفكار والمبالغة في التصوير والمشاعر.

“لا تَشْرَبْ مِنْ يَدٍ لا تَرْحَمُ

وَلا تَأكُلْ طَعامَ مِسْكينٍ يَرْغَبُهُ؛

إِرْحَمْ مَن عاداكَ

رُبّمَا كُرْهُهُ يَتَحَوَّلُ إِلى حُبٍّ.

وَإِذا جارَ الدَّهْرُ عَلَيْكَ

وَقَسا طَويلاً،

أَصْبِرْ، إِنَّ الصَّبْرَ جَميلٌ _

أَوَّلُهُ عُسْرٌ وَآخِرُهُ يُسْرٌ.

وَإِذا كَتَبْتَ الشِّعْرَ

أَكْتُبْهُ بِعِنايَةٍ؛

رِقَّةُ الإِبْداعِ تَنْبُعُ مِنْ حُرُوفٍ

مَخارِجُها أَبْجَدِيَّةٌ

مِنْ صَحْراءَ عَرَبِيَّةٍ.”

إنها رحلة هادئة ممتعة وشائقة، تلك التي تبحر فيها عبر أشعار جبارة، لا لتمارس فيها مغامرات أدبية تعوّدنا أن نتعرّض لها في دواويننا التقليدية، ولكن لتسرح على مزاجك في حدائق مزهرة وردية تقطف منها من أريج الجنة كما من آيات الله البيّنات، التي ترافق رحلتك من بدايتها وحتى آخر محطة من مفرداتها المزركشة بالفراش ورائحة اللوز والصنوبر والليمون.

“فراشَةُ اللَّوْزِ

تَطِيرُ في شاسِعِ الفَضاءِ

لِفَتَراتٍ طَويلَةٍ، سَنَواتٍ لا تُحْصى

وَتَعُودُ إِلى شَجَرَةِ اللَّوْزِ شَجَرَةٌ خُصَّتْ لَها

كَفِلِسْطِينَ خُصَّتْ مُنْذُ وِلادَتِها إِلى عَرَبِها.

مِنْ شِدَّةِ حُبِّها إِلَيَّ عَشِقْتُها

وَعَشِقْتُ مَنْ حَوْلَها.

العِشْقُ في الصِغَرِ يُدْخِلُكَ قفَصًا

لا بابَ لَهُ وَلا مِفْتاحَ؛

تَرَكْتُ بَلَدي الأُمَّ وَأَنا طِفْلٌ؛

أَتَيْتُ إِلى بَلَدٍ لا فِيها عِشْقٌ وَلا حُبُّ؛

فِيها مالٌ وَخَمْرٌ وَكَثِيرٌ مِنَ القَهْرِ.

فِيها حُريَّةٌ لَا تُقاسُ

لا بِعَرْضِ البَحْرِ وَلا بِطُولِ البَحْرِ؛

الإِيمانُ فِيها ضَئيلٌ لا يُذْكَـرُ قَوْلُهُ.”

أما المسلمة الثانية والتي تقول إن “الشعر هو فكر مصبوب في قالب فني إيقاعي موزون،” فقد تمكّن جبارة أن يتجاوز هذه المعادلة أيضًا، وأن يتخطاها، ليؤكد بأن الشعر هو صياغة فكرية أدبية وبلاغية وبيانية بامتياز من غير أن يفقده غياب الوزن أو القافية أو الايقاع أيًا من مزاياه وجماليته وتأثيره في النفس.

إن القالب الشعري الذي يعتمده ألبرت جبارة ليصبّ به

أفكاره ومشاعره وخيالاته، يزخر بكل عناصر التوليفة الشعرية، من صور زاهية وعواطف جيّاشة وأفكار متجدّدة، تنبع جميعها من معجم لغوي بسيط غاية البساطة، وتكوّن من خلال تآلف المفردات والألفاظ وتعانقها وتكاملها غنائية شعرية قائمة بذاتها، قد لا تشبه الغنائيات والايقاعات التقليدية، لكنها بحدّ ذاتها تمثل تجديدًا فريدًا من نوعه.

ربما كان يمثل، في جانب من جوانبه، التجديد الذي تعرّض له القالب الشعري العربي حين دخل البيئة الجديدة في الأندلس واندمج بتفاصيل الحياة ونوعية الجمالات والأفكار التي صادفته في أجواء حضارية تختلف اختلافًا كليًا عن المناخ والأجواء التي نبت وترعرع بها الشعر العربي “الفراهيدي.

“جبارة عاش مرارة الحياة الغربية الضائعة. “

كَمْ مِنْ مَرَّةٍ زَوابِعُ البِحارِ ابْتَلَعَتْني في دَوامَتِها؟ تَنَفَّسْتُ مِنْ هَوَائِها وَأَكَلْتُ مِنْ لَحْمِها وَنَباتِها.”

وأنت تعبر صفحات الديوان، مأخوذًا بجزالة التراكيب والألفاظ، ومتانة الصياغة، وجمال اللوحات الشعرية، وحداثة الأفكار المولدة، لا يسعك إلا أن تستعيد تجربة أجدادنا في الغرب الأوروبي التي تماثل إلى حد بعيد تجربة الشاعر التي خاضها طوال خمسين عامًا في غربته في الغرب الأميركي.

“فِراقُ الأُمِّ الأَبْجَدِيَّةِ

طالَ خَمْسينَ عامًا

وَبِلَحْظَةِ بَصَرٍ رَجَعَتْ إِليَّ

كَأَنَّ الزَّمَنَ ما كانْ.

يا أَبَتاهْ، ذاكَ شُعورٌ عَشَّشَ في ذاتي

بِدِفْءٍ حارِقٍ شَبِيهٍ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ

إِنْ كُنْتَ بِقُرْبِها_

جَمْرٌ أَلْهَبَ قَلْبي، أَشْعَلَهُ وَأَطْفَأَهُ.”

أما المسلمة الثالثة التي نجح الشاعر بتجاوزها، من حيث لا يدري بالتأكيد، إنما جاءت عفو الخاطر، وهي أنه استطاع أن يوسّع المفهوم التقليدي لأغراض البنية الشعرية، فنسف بذلك مسلمة أن الشعر لا يصلح إلا للأغراض الغنائية الوجدانية النابعة من اشتعال العاطفة وثوران الخيال والأفكار، تجاه أي حادثة أو موضوع يتعرّض له الشاعر في حياته، ليثبت بجدارة ونجاح.

أن القالب الشعري الوجداني، يمكنه أن يستوعب أكثر من الأغراض الغنائية، كما يمكنه أن يعالج مسائل وقضايا فكرية ونفسية وثقافية عامة، لم تتم معالجتها إلا عبر الأبحاث والمقالات والدراسات النثرية الأدبية الخالصة. إن اقتحام الكاتب جبارة ميدان تناول مسائل حميمية وهامة وأصيلة في حياة الإنسانية بعامة، مثل موضوع الصداقة أو الوطن أو اللغة الأم، والتصدي لهذا الموضوع، بأسلوب فني رفيع، وصياغات يختلط فيها الفكري بالوجداني، والعاطفي بالعقلي، والعلمي بالخيالي يعتبر بحق جرأة تستحق الاعجاب.

لا سيما وأن الكاتب جبارة، إنما كان يعبّر من خلال هذه الثلاثية الموضوعية، عن أغنى وأغلى وأعز ما يختزنه المرء في فؤاده، وما يشكل هاجسًا دائمًا وحيويًا في عقله ونفسه. بينما هو يتأهب لركوب قافلة الهجرة ملوّحًا بيديه إلى أكثر الناس قربًا إلى قلبه وأكثر الأشياء التصاقًا بفؤاده وحناياه، وهم الأهل والأصدقاء وأرض الوطن ولغته الأم التي فطر عليها، وهو يدرك تمامًا أن رحلته التي بدأها إلى ما وراء البحار قد تفقده أجمل وأحلى ما تحمله هذه الثلاثية من معان وقيم.

“تَنَقَّلْتُ مِنْ شَجَرَةٍ إِلى شَجَرَةٍ؛

أَمْسَكْتُ بِحِبالِ الشَّمْسِ

وَمَشَيْتُ مَعَها مِنْ غُدُوٍّ إِلى عَشِيٍّ.”

“هَلْ أَنا في حُلُمٍ في حَدِيقَةٍ مِنْ رُمّانٍ

مِنْ حَوْلِها أَبي زَرَعَ شَجَرًا مِنْ تينٍ وَزَيْتونٍ

مِنْ لَيْمونٍ وَتُفّاحٍ.”

كيف لا والغربة، وخصوصًا إلى بلاد غريبة بلغتها وإنسانها وعاداتها وقيمها وعلاقاتها وثقافتها وجذورها وتطلعاتها وأحلامها…تعتبر فصلا حادًا وحدًا قاطعًا للإنسان، الذي عليه أن يبحث من جديد عن وطن يختاره وليس يخلق به وفيه، وصديق ينتزعه من بين أنياب الحياة المادية القاتلة، ولغة يتعلمها ليتكلم بها فقط ويتفاهم بواسطتها مع الآخرين.

لا لغة تولد معه وتنساب إلى ذاكرته وعقله ونفسه انسيابًا حرًّا طبيعيًا تكبر وتتغذى وتغتني مع أحلامه وعمره وتطلعاته ودراساته ورؤياه، تربطه بنفسه كما تربطه مع سائر أعضاء المجتمع بأدق تفاصيلها ومفرداتها وعاميتها وتعبيراتها عن حبه وكرهه وسعادته وغضبه وحزنه وفرحه…وتبقى – بعد مرور خمسين عامًا على هجرها – متمسكة بأهداب الذاكرة وملتصقة بوشائج النفس، وحاضرة في الذهن والعقل والضمير، حتى يستطيع كاتب مثل جبارة أن يفكر ويكتب ويصوغ ويؤلف بتلك اللغة الأم التي ما زالت عالقة به كتعلق “الطفل بثدي أمه.”

إذا كانت الغربة معاناة وشقاء بحد ذاتها، مهما تخللها من نجاحات وإنجازات، إلا أنها بالنسبة إلى جبارة بالذات، تمثل أكثر من معاناة وأكثر من شقاء وعذاب، فهي خسارة فادحة لأغلى ما يمكن أن يعتز به المرء، وهو فقدانه للوطن الذي يحمل رائحة ترابه في رئتيه، كما يحمل عشقه وحنينه وشوقه بحرارة لاذعة على مدى سنوات غربته وأيامها القارسة بجليدها العاطفي القاتل، وفقدانه لأصدقائه الذين يشكلون أجمل الحلقات التي تربطه بأرضه ومجتمعه وقريته الصغيرة الوادعة والمفعمة بالود والمحبة والصفاء، ثم فقدانه لأروع ما كانت تختزنه الذاكرة من معان وألفاظ وتركيبات ومقولات لغوية تجذرت في نفس الكاتب وأصبحت جزءًا من دماء قلبه. يقول في المقدمة:

“ما أجْمَلَ الصَداقَةَ في طُفُولَتِها، عَطاؤُها نِعْمَةٌ

تَزْدادُ كُلُّما اْسْتُهلِكَتْ وَلا نَدْري مِنْ أَيْنَ أَتَتْ_

قُرْبُها إِلى القَلْبِ كَقُرْبِ الرَبِّ مَنْ حَبْلِ الوَريدِ؛

أقْسَمْتُ بِاللهِ العَظِيمِ إِلى حِينْ

باقٍ وَفِيًّا وَصَديقًا إِلى يَوْمِ الدِينْ.”

ويقول في الوطن:

“نَهَضْتُ مِنْ طُفولَتي وَالعُمْرُ تَراَكمَ حَوْلي

وَإشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبًا

كَأَنَّهُ غابَةٌ تَحْتَ سَطْعِ الشَّمْسِ.

شَوْقي إِلى بَيْتي وَقَرْيَتي وَفَراشَتي

حُلْمٌ تَحْمِلُهُ روحي وَجَسَدي.

تُرَابُ قَرْيَتي، صَبْرُهُ قَدْ نَفَذَ؛

شَوْقُهُ يَشْتَدُّ إِلى رُفاتي وَرَائِحَةِ وَجْهِي_

راجِعٌ أَنا إِلى بَيْتِي وَقَرْيَتي

إِلى شَجَرَةِ اللَّوْزِ وَفَراشَةِ اللَّوْزِ مَشْيًا عَلى قَدَمَيَّ

أَوْ عَريسًا مَلْفوفًا بِكَفَنِي.”

ويقول في لغة الأم:

“لُغَةُ الأمِّ الأَبْجَدِيَّةِ

هِيَ كائِنٌ حَيٌّ

يَعيشُ في أَنْفاسي،

يَجْري بِعُروقي وَيَرْوي روحي_

هُوَ النِّصْفُ الآخَرُ لا أَراهُ،

هُوَ يَراني،

أَشْعُرُ بِهَمْزاتِهِ وَلمَـَزاتِهِ؛

أَعْطِني أُمَّةً لاَ تَنْطِقُ بِالضّادِ

أَعْطَتْ شِعْرًا وأدبًا

بِوَزْنِ قَطْرَةٍ مِمّا أَبْدَعَهُ شُعَراءُ عَرَبٌ؛

حَرُّ وَقَرُّ البادِيَةِ،

قَسْوَةُ المَعيشَةِ وَالبيئَةِ

هُزِمَتْ بِقافِيَةٍ مِنْ شِعْرِهِمْ.”

أما المسلمة الرابعة، فهي فكرية هذه المرة، وهي المقولة السائدة في بلادنا: “إن الدين لله والوطن للجميع،” والتي تنبع من ضمير ووجدان ناصعين للتدليل على أن الدين هو عبارة عن علاقة إيمان محض بين المؤمن وربه، وهي لله وحده دون أن يشارك المؤمن بمعاني وأبعاد إيمانه أحد آخر. أما الوطن فهو لجميع أبنائه الذين عليهم أن يتعايشوا ويتفاعلوا ويتحابوا ويتعاونوا من أجل خيرهم وخير الوطن.

وهنا يقف جبارة مرة أخرى موقفًا مخالفًا، يصدر عن نفس متغلغلة في حنايا الإيمان الشفاف، ليؤكد بأنه إذا كان الدين لله وهو قول حق تمامًا فإن الوطن هو أيضًا لله ولا يحق لأحد أن يدعي امتلاكه أو اغتصابه أو السيطرة عليه، لأن كل من وما على الأرض هو ملك لوجه الله تعالى، بما فيه الحياة التي نتشبث بها والوجود الذي نلتصق به.

الوطن لله أيضًا كما هو الدين، بالنسبة لكاتب عاش مرارة الحياة الغربية الضائعة ما بين الإيمان والإلحاد، وظلّ على مدى قساوة الغربة وشظفها متشبثًا بالحد الأعلى من إيمانه وقيمه وثقافته التي تنبع من معين واحد، هو هذا الشرق الغني والفياض بذخيرته التاريخية والتراثية التي قدمت للإنسانية أروع مثلها وإنجازاتها عبر مئات السنين.

قد لا نعثر أحيانًا في مؤلفات الكاتب ألبرت جبارة على قصيد من النوع الرومانسي المألوف، الذي يتغنى بالوطن والوطنية والمعاني والمشاعر الدافئة، الذي تعوّدت عليه النفس والأذن العربيتان.

لكننا سرعان ما تستريح أفئدتنا ونحن نواكب توافد الأفكار الصادقة والوفية وتسارع الصور وانسياب المشاعر الرقيقة وهي تنهمر لترفد ذلك النهر الهادئ الذي يجري بنعومة وسلاسة بين حنايا السهول الممتدة والأشجار الوارفة بالثمار والظلال.

في رحلتك مع الكاتب، فأنت حقًا في معرض زاخر بأجمل اللوحات المرسومة بالكلمات وألوان الفصول الأربعة التي تشبّع بها الكاتب وهو يعالج ثلاثة موضوعات هامة تنبع من قلب مؤمن وصادق وأمين وتعتبر جزءًا من وجدان الناس على مختلف العصور وفي كل الأزمنة.

وتبدو واضحة ثلاثة آثار طبعت أسلوب الكاتب وصياغاته، أولهما أثر الغربة والثقافة الأجنبية في قولبة الجمل وصياغاتها واستخدام المفردات وطريقة التراكيب، وثانيهما أثر البعد الزمني عن تداول اللغة الأم مما قلص معجم الكاتب ومفرداته إلى حد ما، وثالثهما وهو أثر القرآن الكريم والإيمان في فكر الكاتب وأسلوبه وطريقة تعبيره وحكمه على الأمور واستخلاصه للنتائج وارتياحه إلى المصير، وهذا ما يبدو جليًا وواضحًا تمامًا في كل القصائد والموضوعات.

“أَنا آتٍ إلِيكِ عَلى بِساطِ سُلَيْمانَ بِرِفْقَـةِ شُـيوخٍ آخَـريِنَ خَلَفُوا بَني غَسـّانَ اليَمَنِـيّ وَأَنا شَيْخُهـُمْ أَبو الشَّعْرِ الفِضِـّي.”

الصديق~ الوطن~ لغة الأم،” ديوان الأصالة والتجديد في آن معًا، ديوان عابق بالصدق والدفء والعفوية، يجعلك تعشق الصداقة وتقدّر مكانتها ودورها وقيمتها لدى الإنسان وتتمنى أن تكتسب واحدًا من الأصدقاء كما وصفهم جبارة، كما تتوق إلى عقد صداقة مع الشاعر أو مع أحد أصدقائه لتكون من المحظيين بأكبر صفقة أخلاقية واجتماعية. كما يجعلك تلتصق بتراب الوطن وترفض الهجرة والاغتراب مهما قست الظروف والأحوال، حتى لا تكون عرضة لفقدان أعزّ ما تملك في وطنك من محبة الأهل والأصدقاء، وتبقى ملتصقًا وتتشبث بأجمل ما زرعته الطفولة في وجدانك، وهي اللغة الأم وأم اللغات التي تشدّك دائمًا إلى ما تحب وتطمح.

“السَّمَواتُ السَبْعُ، عُيُونٌ تَبْكِي في الظَّلامِ

عَلى فِراقِ الأُمِّ الأَبْجَدِيَّةِ؛

تَفْرَحُ بَيْنَ شُرُوقِ الشَّمْسِ

وَغُرُوبِها؛ يَعُودُ حُزْنُها،

يَنامُ وَيَسْتَيْقِظُ في حُضْنِ الفَجْرِ.

السَّمَواتُ السَّبْعُ وَالأُمُّ الأَبْجَدِيَّةُ

أَحِبَّةٌ وَعَسَلٌ وَنَبْعٌ

يَنْبُعُ مِنْ صَمِيمِ الجَنّاتِ السَّبْعِ.

يَا إِلَهي، كَيْفَ أَنْسى كَرَمَكَ عَلَيَّ؟

كَـوَّنْتَني عَرَبِيًا وَنَسَجْتَ دِماغِي

بِأَحْرُفٍ هِجائِيَّةٍ؛

كَـوَّنْتَني مِنْ نُطْفَةٍ، مِنْ عَلقةٍ، مِنْ مُضْغَةٍ

وَنَسَجْتَ دِمَاغِي بِأَحْرُفٍ هِجَائِيَّة؛

أَطْلَقْتَ لِساني بِصَوْتِ الضّادِ.”